Zur Autorin/Zum Autor:

Bernhard Malkmus ist Professor für Germanistik an der nordenglischen Newcastle University. Seine wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Moderne Theorie, Naturästhetik und Umweltethik. Darüber hinaus publiziert er regelmäßig als Essayist und Übersetzer.

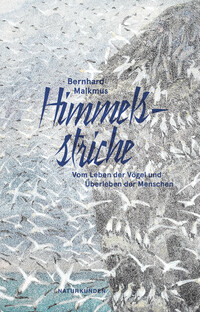

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign und lebt als freie Schriftstellerin und Buchgestalterin in Berlin. Sowohl ihr Atlas der abgelegenen Inseln als auch ihr Bildungsroman Der Hals der Giraffe wurden von der Stiftung Buchkunst zum „Schönsten deutschen Buch“ gekürt. Für ihr Verzeichnis einiger Verluste erhielt sie 2018 den Wilhelm-Raabe-Preis. Seit dem Frühjahr 2013 gibt sie die Reihe Naturkunden heraus.